Je voulais ajouter un mot à ce post sur Les Tifs, à propos de la traduction.

Je voulais ajouter un mot à ce post sur Les Tifs, à propos de la traduction.

Je n'en ferai pas des tonnes parce que Charles Recoursé, le traducteur, est un ami – je laisserai les louanges à d'autres lecteurs plus objectifs. Ce que je voulais saluer, ici, c'est l'avant-propos demandé par l'éditeur – une sorte de courte préface où le traducteur évoque le livre en VO, son enthousiasme pour le texte, ses défis de traduction et les choix qu'il a opérés – trois pages qui suffisent à instaurer avec le texte un rapport particulier.

L'exercice est trop rare, je trouve.

… Mais tous les traducteurs n'ont peut-être pas quelque chose à dire sur les romans qu'ils traduisent.

Plus je m'intéresse au sujet, plus je constate qu'il existe deux types de traducteurs – disons plutôt, deux types de traductions, deux métiers bien distincts qu'il serait dommage de confondre.

D'un côté, ceux/celles qui s'attaquent à des textes délicats (dans tous les sens du terme) et s'efforcent d'en restituer la langue, le rythme, la poésie, l'atmosphère... En vérité c'est un double métier, à la fois lecteur et auteur, qui demande de l'empathie, du temps, de l'énergie, de l'amour. Et il en faut, de l'amour, pour ne compter ni ses heures, ni les signes, ni les canettes de Red Bull quand on traduit 700 pages truffées de références, de sens cachés et de chapitres épiques (Le Roi Pâle, David Foster Wallace), ou un petit roman de 100 pages où chaque phrase compose une ambiance (La douleur porte un costume de plumes, Max Porter).

De l'amour, c'est ce qu'on trouvera dans les récits d'André Markovicz quand il retraduit Dostoievski, ou quand on écoute Philip Aronson raconter la traduction des Frères Sisters, de Patrick deWitt... et je ne parle là que de quelques exemples que je connais – il faudrait aussi saluer tous les traducteurs qui ont su parfaitement s'effacer devant le texte original pour que je ne retienne que le nom de l'auteur.

... De l'autre côté, encore plus nombreux, les traducteurs alimentaires qui traduisent au kilomètre des textes écrits avec autant de talent que 50 Shades et/ou autant d'amour qu'un business case de marketing. Et je ne jette pas la pierre !

D'abord parce que j'en ai traduit, moi, des pages de marketing. Ensuite parce qu'il faut bien avoir en tête que traducteur reste, dans la plupart des cas, un métier sous-payé.

Il y a deux ans, j'avais fait un test pour traduire des thrillers psychologiques (frisson!) chez un éditeur qui ne manque pas de capitaux. Le test avait été concluant, l'éditrice m'a contacté, ele m'a fait ses compliments... puis m'a proposé un salaire qui, si j'avais voulu faire le boulot correctement, aurait été inférieur au Smic horaire. J'ai refusé. Mais je comprends mieux pourquoi on trouve autant de traductions plus ou moins bâclées et truffés d'anglicismes, si littérales qu'on a parfois de lire la VO en surimpression. Des textes aux phrases gonflées, parce que les traducteurs sont payés au nombre de signes français, et qui finissent par composer une langue à part.

En revoyant la traduction de deux textes made in USA, récemment, je me disais que :

1. personne n'écrirait comme ça en français aujourd'hui (salut à toi, passé simple dans les dialogues ! salut à vous, participes présents !)...

mais 2. à force de lire polars, romances et thrillers américains, je soupçonne que les lecteurs (et certains auteurs?) finissent par prendre l'habitude de cette nouvelle langue : le français-traduit-de-l'anglais...

Un jour peut-être, je m'amuserai à écrire un chapitre dans cette langue-là. Je suis sûr que ça influerait à la fois sur la langue, mais aussi sur la façon de raconter les histoires.

Bref ! Tout ça pour dire que j'espère très sincèrement que les traduction littéraires sont (beaucoup) mieux payées que les traductions alimentaires.

Malheureusement, je doute que ce soit le cas.

Je ne peux donc que renouveler mon admiration à tous les traducteurs qui m'ont fait aimer des auteurs du monde entier, et dont je n'ai jamais retenu le nom.

Un jour, j'espère, j'aurai plaisir à marcher (en toute modestie) dans leurs pas.

En attendant, je me ferai peut-être les dents sur un roman alimentaire. Que ceci soit ma lettre de candidature !

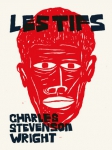

Illustration : Félix Godefroy pour "Les Tifs" (éd. Le Tripode)

« Vous vous souvenez de ma réélection avec 85 % des voix ?

« Vous vous souvenez de ma réélection avec 85 % des voix ?