Le plaisir d’écrire ici revient, un peu – et avec lui celui d’écrire tout court (voire un peu plus long), ce qui est encore mieux. Autant dire que tous les espoirs sont permis pour, disons, 2014.

En attendant, depuis septembre il y a plein de livres dont j’aurais aimé causer ici, et dont je n’ai pas dit un mot pour plein de mauvaises raisons :

- parce que j’en avais déjà fait une chronique dans Standard ou ailleurs (et alors ?)

- parce que j’avais placé mon énergie ailleurs – par exemple à battre des Indonésiens ou des Texans anonymes au poker (pauvre type)

- parce que l’énergie manquait, ou l’angle d’attaque (voir plus haut)

Bref ! Par acquit de conscience, et parce qu’il n’y a pas mieux que d’écrire pour se souvenir, rattrapons-nous vite fait.

J’ai déjà causé ici de Maria Pourchet, de Jakuta Alikavazovic et d’Audur Olafsdottir (j’ai un faible pour les noms compliqués). Et je ne me suis pas précipité pour lire Jérôme Ferrari – c’était amusant, d’assister pour la 1e fois à une Course-aux-Prix où concourait un auteur dont j’avais vraiment aimé les précédents livres ; je lirai celui-là en son temps, au calme, loin de toute actualité. Quelques heures de plaisir qu’on se plaît à faire reculer, en quelque sorte.

Mais parmi les livres dont on a peu entendu parler, il y avait quelques autres, tout de même, qui auraient mérité mieux :

A nous deux, Paris! de Benoît Duteurtre, par exemple. Une variation sur le thème classique de la montée à Paris du jeune provincial – un jeune musicien débarquant à la capitale en 1980, découvrant les clubs à la mode, la new wave, la cocaïne et Actuel, se laissant embarquer par une chanteuse à l’ego démesuré qui l’embauche comme larbin. Une histoire très 1980 et intemporelle à la fois, et la finesse de Duteurtre pour emballer le tout.

A nous deux, Paris! de Benoît Duteurtre, par exemple. Une variation sur le thème classique de la montée à Paris du jeune provincial – un jeune musicien débarquant à la capitale en 1980, découvrant les clubs à la mode, la new wave, la cocaïne et Actuel, se laissant embarquer par une chanteuse à l’ego démesuré qui l’embauche comme larbin. Une histoire très 1980 et intemporelle à la fois, et la finesse de Duteurtre pour emballer le tout.

A propos de finesse, la vraie surprise de la rentrée, pour moi, aura été A travers les champs bleus, de Claire Keegan. C’est l’un des plaisirs qu’il peut y avoir à être chroniqueur littéraire (à temps très partiel) : jamais jusqu’ici je n’avais terminé de livre paru chez Sabine Wespieser, le titre et la 4e de couverture (entre phrases ciselées et inoubliables émotions de lecture) semblaient à l’opposé de ce qui peut m’attirer dans un roman, et pourtant dès la première nouvelle j’ai été happé. Voilà un talent anglo-saxon assez peu partagé chez nous : une écriture d’atmosphère où l’auteur ne cherche pas à décrire (une plaie française – j’y reviendrai un jour), mais utilise des verbes d’action pour faire sentir. Et donner envie, sans la moindre ficelle apparente, de tourner la page, simplement parce que dès les premières lignes, les personnages et les paysages existent. Lu, racheté, offert : mon libraire ne s’y est pas trompé, j’ai vu le livre en bonne place sur ses étagères l’autre jour.

A propos de finesse, la vraie surprise de la rentrée, pour moi, aura été A travers les champs bleus, de Claire Keegan. C’est l’un des plaisirs qu’il peut y avoir à être chroniqueur littéraire (à temps très partiel) : jamais jusqu’ici je n’avais terminé de livre paru chez Sabine Wespieser, le titre et la 4e de couverture (entre phrases ciselées et inoubliables émotions de lecture) semblaient à l’opposé de ce qui peut m’attirer dans un roman, et pourtant dès la première nouvelle j’ai été happé. Voilà un talent anglo-saxon assez peu partagé chez nous : une écriture d’atmosphère où l’auteur ne cherche pas à décrire (une plaie française – j’y reviendrai un jour), mais utilise des verbes d’action pour faire sentir. Et donner envie, sans la moindre ficelle apparente, de tourner la page, simplement parce que dès les premières lignes, les personnages et les paysages existent. Lu, racheté, offert : mon libraire ne s’y est pas trompé, j’ai vu le livre en bonne place sur ses étagères l’autre jour.

En vrac, il y aurait aussi Réanimation, de Cécile Guilbert (une maladie soudaine vue par une proche ;: casse-gueule et réussi), Tartuffe au bordel d’Alain Paucard (une verve tendue contre la bêtise de l’abolition – très anar de droite, mais il faut bien reconnaître que les anars de droite sont souvent plus drôles et pas forcément moins pertinents que les militants de gauche), Le Conscrit de Martin Kohan (une nuit absurde dans le Buenos Aires de la dictature, à la recherche d’un médecin qui accepterait de répondre à une question brûlante : à partir de quel âge peut-on torturer les enfants ?). Et Gains, de Richard Powers : une fresque impressionnante sur la naissance d’une multinationale – voilà un type qui sait écrire sur l’entreprise, en évitant les postures et en travaillant, tout simplement… A se demander pourquoi l’auteur s’est cru obligé de doubler son histoire d’une "intrigue" contemporaine sans le moindre intérêt. Mais si vous acceptez de sauter des pages, il en reste 300 presque parfaites.

… Et bien sûr, tout un lot de livres chiants, mal fichus, égotiques ou ne tenant pas la distance, qui ne méritent même pas qu’on les cite.

A ce sujet, quand même, pour finir, une belle petite expérience : la lecture d’une bonne centaine de pages 111 de romans français de la Rentrée, à l’occasion d’un prix lancé pour rire avec quelques joyeux drilles. Je vous en parle une prochaine fois, peut-être, s’il reste quelqu’un de l’autre côté de l’écran en cette période de bûches.

Allez, joyeux Noël.

Le lendemain, je suis entré dans deux librairies : ah oui, on l’avait, m’a répondu le libraire à chaque fois, le nez dans sa base de données, mais on ne l’a pas recommandé. C’est ça aussi, être inconnu chez Gallimard : quand on achète votre livre, le libraire ne s’en rend pas compte, et hop, vous disparaissez des étalages. Mais

Le lendemain, je suis entré dans deux librairies : ah oui, on l’avait, m’a répondu le libraire à chaque fois, le nez dans sa base de données, mais on ne l’a pas recommandé. C’est ça aussi, être inconnu chez Gallimard : quand on achète votre livre, le libraire ne s’en rend pas compte, et hop, vous disparaissez des étalages. Mais  Dans le sac, tu trouveras

Dans le sac, tu trouveras  Dans le sac, tu trouveras aussi

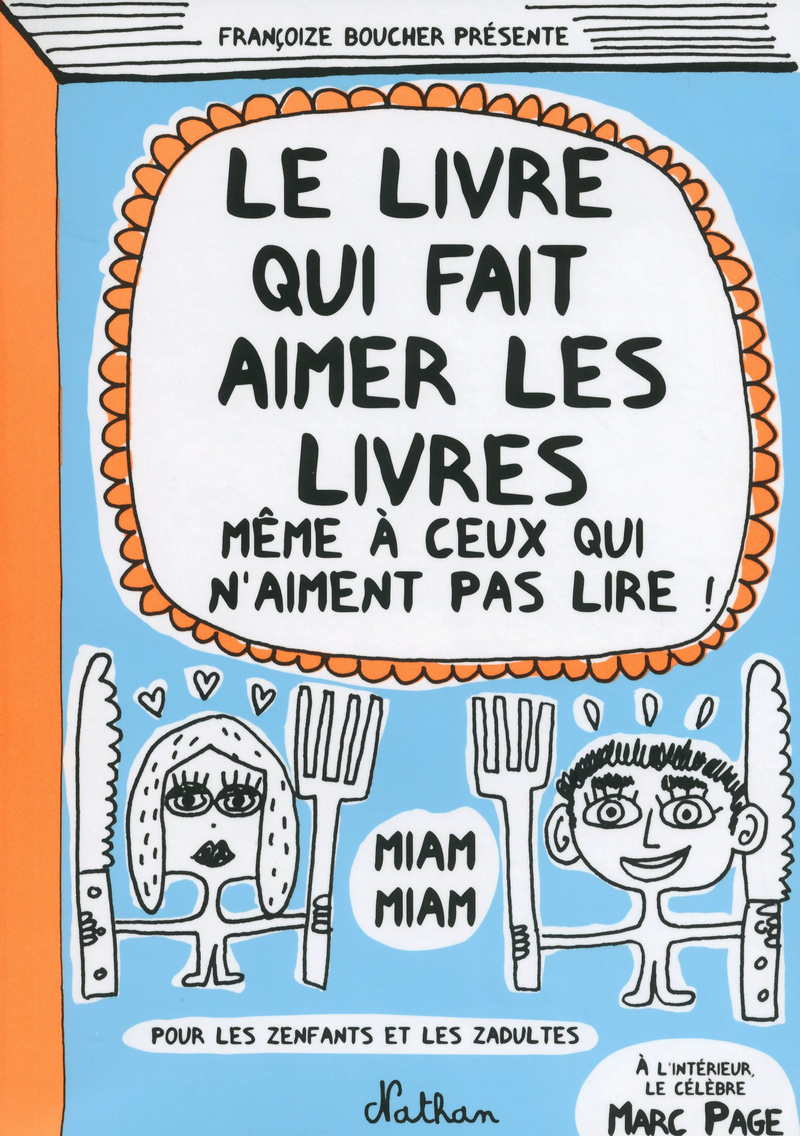

Dans le sac, tu trouveras aussi  Mais j’imagine que tu auras d’abord regardé le plus grand des livres du sac.

Mais j’imagine que tu auras d’abord regardé le plus grand des livres du sac.