Chez mon coiffeur à 7 euros, les amis remplacent souvent la radio. Comme au bled, on trouve toujours, sur une chaise, un type qui a l’air d’attendre son tour mais qui se contente d’écouter le temps passer en parlant de la vie et de rien dans un arabe émaillé de français.

Hier, ils étaient trois : le patron, un jeune coiffeur que je n’avais jamais vu, et l’ami-du-jour, la cinquantaine frisée. Le débat semblait animé. Dans le flot de la discussion, j’ai reconnu quelques mots égyptiens (vestiges en péril d’un vieux stage passé au Caire). Ça parlait de français, d’anglais, de touristes et de femmes – et surtout, on avait l’air d’échanger très sérieusement des arguments.

Quand le jeune coiffeur en a fini avec son client, il est sorti fumer une cigarette.

- Ah, les jeunes, a soupiré le gérant en se tournant vers l’ami-du-jour.

J’ai esquissé un sourire. Dans le miroir le patron m’a regardé avec un point d’interrogation.

- J’ai reconnu quelques mots d’Egyptien, j’ai dit comme pour m’excuser.

- Ha ! m’a dit le patron en arabe et en souriant.

Alors il m’a raconté l’histoire :

- Ce jeune, là, c’est un Egyptien. Il est arrivé cet été, il ne parle pas un mot de français mais il a une copine, une Française. Alors il se demande s’il vaut mieux qu’il apprenne le français, pour la copine, ou l’anglais, parce que ça sert plus. Mon ami, là, lui conseille d’apprendre l’anglais mais moi je dis non, tu es en France tu dois apprendre le français, et pas seulement pour la copine ! Le français c’est pour la vie de tous les jours, pour les clients aussi, etc, vous voyez ? Mais ce n’est pas facile de les convaincre.

Déjà le jeune coiffeur avait fini sa cigarette, sur le boulevard un autre client s’apprêtait à entrer.

J’ai apporté tout mon soutien au patron, j’ai payé et salué la cantonade en Egyptien, et suis sorti avec un rayon de soleil sur la tête en guise de parapluie.

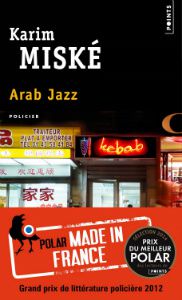

En voilà, un roman que j’aurais envie d’écrire, j’ai pensé en sortant. Celui de ce jeune gars – la fuite d’Egypte, l’arrivée en France, la copine trouvée sans parler la langue, le boulot trouvé chez les Algériens, puis la progression, inch’allah, l’apprentissage du Français et la vie ici. Le roman du Salon, aussi. Un roman français contemporain, un vrai.

En voilà, un roman que j’aurais envie d’écrire, j’ai pensé en sortant. Celui de ce jeune gars – la fuite d’Egypte, l’arrivée en France, la copine trouvée sans parler la langue, le boulot trouvé chez les Algériens, puis la progression, inch’allah, l’apprentissage du Français et la vie ici. Le roman du Salon, aussi. Un roman français contemporain, un vrai.

Mais je sais bien que ce n’était qu’une diversion. Je commence à bien connaître le phénomène : dès que je tarde à me mettre à un roman, tout plein de nouvelles idées me viennent en tête sur lesquelles je prends des notes que je finis par perdre, en général. Une forme de procrastination active, une ruse de la paresse.

.

Cela dit, sur ce plan, un espoir est né.

Vendredi dernier, un pique-nique au soleil, une amie, discussion sur les projets en cours, et soudain, au moment de rentrer, une idée qui s’invite – mais tu ne crois pas que… ? Une idée limpide, tellement simple, qui pourrait devenir un début de roman, un vrai. Le soir, l’envie d’écrire qui revient timidement, et qui se transforme en quelques notes griffonnées à la terrasse de la Timbale. Puis de nouveau le vide – le temps d’infuser, sans doute.

Et la nuit dernière, pour la première fois depuis (très) longtemps, un réveil en pleine nuit, avec une idée en tête. On tourne autour de l’idée quelques secondes, on se dit qu’il faudra s’en souvenir au matin, mais elle reste là à tourner au-dessus du lit, alors on se relève, on allume la lampe, on agrippe un crayon et la première feuille qui passe, on écrit une phrase et déjà la suivante toque à la porte, on écrit plus vite pour suivre le rythme de la pensée, mal au poignet, les idées s’enchaînent, les phrases aussi, et les feuilles. Il y avait longtemps. Merci pour cette nuit, Eugénie.

Roman populaire ! Demandez du roman populaire !

Roman populaire ! Demandez du roman populaire !

Des faits, rien que des faits.

Des faits, rien que des faits. Bus, voitures, collégiens : mes fenêtres ont fini par s’insensibiliser aux bruits de la rue. Mais ce matin, une voix couvre tous les autres sons. C’est une voix d’homme, comme une engueulade entre amis sauf qu’il n’y a qu’une voix. J’entends : "Tu vas te calmer !" sur ce ton exaspéré qui jamais ne calme rien.

Bus, voitures, collégiens : mes fenêtres ont fini par s’insensibiliser aux bruits de la rue. Mais ce matin, une voix couvre tous les autres sons. C’est une voix d’homme, comme une engueulade entre amis sauf qu’il n’y a qu’une voix. J’entends : "Tu vas te calmer !" sur ce ton exaspéré qui jamais ne calme rien. les yeux dans l'eau, supplier Hélène de rester ici. Il a tant besoin d'une amie.

les yeux dans l'eau, supplier Hélène de rester ici. Il a tant besoin d'une amie.