Hier, ce parfum [choisis ici ton adjectif] de retour à la normale. C'est dans la nature des choses. Et pour beaucoup, cette question aux contours encre un peu flous : et après ?

Hier, ce parfum [choisis ici ton adjectif] de retour à la normale. C'est dans la nature des choses. Et pour beaucoup, cette question aux contours encre un peu flous : et après ?

Après, il y a les résolutions qu'on peut prendre, là maintenant, alors que le corps est encore chaud et garde toutes les traces, sans quoi elles finiront aux oubliettes et tout ça n'aura servi à rien.

Et puis il y a la vie qui a repris, déjà, avec ses questions quotidiennes encore marquées par la semaine passée – par exemple : que lire après ça ?

Parce que nous sommes probablement beaucoup, à avoir eu un roman en cours mercredi dernier, et à ne pas avoir avancé depuis.

Pour ma part, je lisais Le pont sur la Drina, d'Ivo Andric. J'avais entamé une première fois le livre après être allé à Belgrade, en 2002. J'en avais lu cent pages, puis j'avais oublié le livre dans un café et ne l'avais jamais retrouvé. Jamais racheté, non plus, jusqu'à ce que C. (merci éternel) ne me l'offre à Noël.

C'était étrange, de reprendre ce livre, plus de dix ans après. Hormis une scène de pal douloureusement réaliste, je ne me souvenais de rien. Absolument rien, alors même qu'Andric est un conteur génial, avec un style limpide, le recul historique et la connaissance des hommes – le genre de livre qui vous fait penser que le prix Nobel (qu'Andric a eu en 61) sert vraiment à quelque chose.

Bref ! Je lisais, donc, j'admirais, et en même temps je m'interrogeais. N'avais-je rien compris au livre, il y a dix ans, pour m'en souvenir si peu ? Et puis cette autre question plus générale : à quoi peut bien servir un roman si l'on ne s'en souvient pas ?

J'ai voulu me rassurer en me disant qu'il reste toujours quelque chose des grands livres qu'on lit. Que l'histoire peut s'effacer de notre mémoire consciente mais que tout ce qui nous a frappé sur le moment reste là, quelque part, dans un coin oublié du cerveau, que tout ce qu'on lit nourrit notre intelligence du monde, et des autres...

Puis on a attaqué Charlie Hebdo, tué une policière, assassiné des juifs et vandalisé des mosquées, je n'ai plus pensé à tout ça et aujourd'hui, alors que je lis sur facebook reprendre les débats stériles et les procès d'intention (la suite de la Société du spectacle, au fond, qui intègre désormais les spectateurs dans les gradins d'où ils peuvent (nous pouvons) hurler, huer et applaudir), aujourd'hui ça me revient soudain.

Je sais de nouveau pourquoi je lis des romans. Et je crois même me rappeler à quoi ils servent.

Le roman nous aide à voir le réel qui se cache derrière les postures et les simulacres - le réel tel qu'il est : compliqué, imparfait, parfois pathétique et parfois merveilleux, presque toujours contradictoire, à la fois branquignole et froidement efficace comme les frères Kouachi. Le roman nous apprend à comprendre l'autre, à se mettre à sa place, à intégrer son point de vue. Je ne dis pas que les romans font la tolérance, mais ils la nourrissent. Je ne dis pas non plus que les livres seraient la seule réponse. On connaît de grands lecteurs bornés comme des routes nationales, tout comme il existe des bourreaux mélomanes. Les livres sont des gouttes d'eau dans l'océan, mais ils rendent tout de même le monde un peu meilleur.

Alors oui, se remettre à lire après cette semaine. Délaisser l'écran pour un fauteuil, un café, le métro. Des romans, n'importe lesquels. A en écrire aussi, le temps de retrouver l'envie – même si là, tout suite, si tu me demandes, je préférerais être nu dans un lit avec toi.

… Et donc bientôt, pour toutes ces raisons et en attendant de finir Andric, je vous parlerais bien d'Entre toutes les femmes, d'Erwan Larher, histoire de revenir au cours de ce blog.

Je rassemble mes idées et je reviens.

..

* NB – si j'osais je dirais qu'il en va de même sur le plan politique. Si Hollande n'annonce pas dans les jours qui viennent (au-delà des mesures bricolées à la hâte) des orientations, des vraies, basées sur la fraternité et pas seulement sur la peur, eh bien on n'aura que la rhétorique guerrière et la réponse policière, on bricolera comme on sait faire sur l'éducation et la justice et on fera semblant d'avoir un Grand Débat national pour savoir s'il faut travailler six ou douze dimanche par an. Mais ne désespérons pas encore complètement.

Ce dimanche, d'ailleurs, la matinée avait commencé derrière l'écran à voir se déliter les réseaux sociaux dans de bien tristes débats. Etions-nous Charlie ou pas ? Avions-nous envie ou non de défiler avec Orban et Netanyahou ?

Ce dimanche, d'ailleurs, la matinée avait commencé derrière l'écran à voir se déliter les réseaux sociaux dans de bien tristes débats. Etions-nous Charlie ou pas ? Avions-nous envie ou non de défiler avec Orban et Netanyahou ? Je n'avais pas envie d'aller place de la République. Je crois que j'avais un peu peur de ce que j'y entendrais, de m'énerver alors qu'il n'y avait qu'à, laïquement, communier.

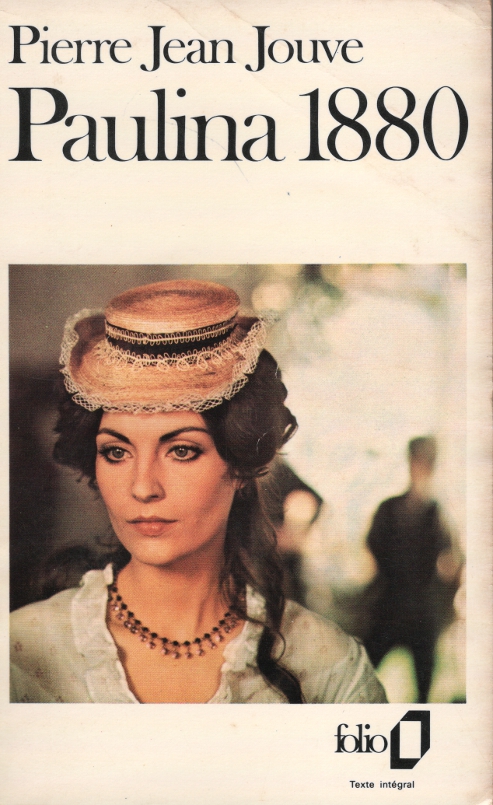

Je n'avais pas envie d'aller place de la République. Je crois que j'avais un peu peur de ce que j'y entendrais, de m'énerver alors qu'il n'y avait qu'à, laïquement, communier.  Paulina est jeune. Paulina est belle. Paulina est intelligente, c'est la fille chérie d'une riche famille, oui mais voilà : Paulina vit en Italie au XIXe siècle, et les jeunes filles appartiennent d'abord à leur père, à leurs frères, et à ce Dieu que Paulina prie plusieurs heures par jour.

Paulina est jeune. Paulina est belle. Paulina est intelligente, c'est la fille chérie d'une riche famille, oui mais voilà : Paulina vit en Italie au XIXe siècle, et les jeunes filles appartiennent d'abord à leur père, à leurs frères, et à ce Dieu que Paulina prie plusieurs heures par jour.

On m'avait prévenu que

On m'avait prévenu que  Je n'aime pas beaucoup les citations dans les critiques de livres. Elles rendent rarement justice à leur auteur quand on les sort de leur contexte – à moins de valoriser le sens de la formule, bien sûr. Mais la recherche de la formule plombe bien assez comme ça la production romanesque française, je trouve.

Je n'aime pas beaucoup les citations dans les critiques de livres. Elles rendent rarement justice à leur auteur quand on les sort de leur contexte – à moins de valoriser le sens de la formule, bien sûr. Mais la recherche de la formule plombe bien assez comme ça la production romanesque française, je trouve.