Bon, promis, la semaine prochaine je recommence à écrire ici, en attendant je m’offre ce plaisir rare d’une petite note tirée du fût, à la pression, à chaud après un quart d’heure de marche par –5°, et qu’on effacera peut-être au matin.

Allez savoir pourquoi, une envie de parler de bière. Peut-être parce que je reviens du VIIe arrondissement, où les distributeurs automatiques ne proposent que des billets de 50 euros – soit à peu près le prix de la tranche de jambon-de-telle-région-d’Espagne qu’on vous sert dans le restaurant d’à côté (ce doit être l'unité de compte locale), accompagné d’un vin du même prix et d’un papier pour que vous puissiez inscrire votre mail, parce que nous organisons régulièrement des apéros gourmands, etc – et cette impression, au moment de payer la note, de donner plus au directeur marketing qu’au producteur de jambon (et au designer des costumes des serveurs au sourire compassé, of course).

Bref.

En sortant de là, j’ai repensé à ce théorème parisien (disons plutôt une conjecture, la démonstration n’est pas encore complète) : plus le mojito est cher, moins il est bon. Parce que c’est bien connu, un directeur marketing, même bien payé, surtout bien payé, n’a jamais su faire un mojito. J’exagère peut-être, il y a sûrement des coins que je ne fréquente pas, et où pour deux heures de smic on sait vous faire un bon cocktail.

Mais pour la bière c’est différent. Parce que bon, globalement, c’est le même houblon qui sort des fûts, ici et ailleurs.

Et là je dois faire part d’un vrai théorème parisien, le genre de truc que vous ne pourrez pas oublier une fois que vous l’aurez lu :

Moins la bière est chère, mieux on vous remplit votre verre.

Et il ne s’agit pas là d’un romantisme de caniveau. C’est un fait vérifié, avéré, le genre de truc que vous ne pourrez que constater la prochaine fois que vous y prêterz attention. Allez dans un endroit chic, ou lounge, ou concept : on vous servira la bière dans des verres avec un joli trait 25 ou 50 cl, et la mousse vous arrivera pile au niveau du trait. Allez dans un endroit où la pinte coûte moins de 5 euros, on vous la servira au ras du verre, peu importe sa contenance réelle. Le riche est pingre, et le modeste a la main plus généreuse - en matière de houblon en tout cas, ce n'est pas une posture marxiste, c'est la vie.

Je ne vous donnerai pas le nom des bars où la bière est la meilleure. On ira un jour ensemble, peut-être.

Un ami récemment a rédigé, pour raisons purement alimentaires, un guide des meilleurs bars de Paris, il s’est bien gardé d’y mettre ses endroits fétiches, parce que justement il s’agit de les préserver des types qui lisent ce genre de guide.

En revanche, en marchant dans le froid ce soir, je pensais qu’on pourrait faire un guide des bars où personne ne devrait jamais mettre les pieds, et encore moins les fesses.

Pour ma part, je commencerai par le Petit Poucet, place Clichy – le service le plus désagréable que je connaisse (peut-être une concession au tourisme – ça va être ça notre concept, coco, le fameux service à la française, négligent, prétentieux et malpoli, mais attention, on y va à fond). Il y a cinq ans je m’étais promis de ne plus y remettre les pieds, de très jolies circonstances m’y ont traîné il y a quelque mois, rien n’a changé sauf le prix, bien sûr, la pinte à dix euros ou presque, allez comprendre. Sans doute la vue imprenable sur une place à bagnoles, et le bruit des moteurs.

Depuis ce midi, je mettrais bien dans le même sac le Café Mabillon. Sans âme, avec écran télé (ça va souvent ensemble), des sièges confortables, pas le moindre intérêt… mais la pinte à 11€60 (ONZE EUROS SOIXANTE) (à ce prix là on peut mettre des parenthèses comme chez le notoire), et le demi bien plus cher que la pinte au bar vraiment sympathique en bas de chez moi. Vous me direz, je n'ai pas goûté pour voir si par hasard elle n'avait pas un goût spécial. A la place, j'ai commandé un authentique café velours - rien bu d'aussi dégueulasse depuis un raki croate, je crois.

A vous de compléter la liste.

En attendant, de cette journée dans les beaux quartiers je garderai un souvenir de touriste un peu désorienté et même pas impressionné. Une journée qui m'aura fait regarder avec une immense tendresse, en rentrant cette nuit, les putes albanaises moches du boulevard Bessières, assises sur une bouche d’aération de métro pour avoir un peu d’air chaud sur leurs collants et leurs talons compensés, avec leur Red Bull Leader Price pour tenir la nuit. Ces putes dont Jean Rollin parle si bien dans La clôture.

Tout ça pour dire, en conclusion, que la semaine prochaine on se gardera bien d’aller à Saint-Germain pour mieux parler de littérature. Ou de livres, plutôt. C’est mieux, et il y a de bons, en ce mois de janvier.

Allez, à la vôtre

A nous deux, Paris!

A nous deux, Paris! A propos de finesse, la vraie surprise de la rentrée, pour moi, aura été

A propos de finesse, la vraie surprise de la rentrée, pour moi, aura été  Le lendemain, je suis entré dans deux librairies : ah oui, on l’avait, m’a répondu le libraire à chaque fois, le nez dans sa base de données, mais on ne l’a pas recommandé. C’est ça aussi, être inconnu chez Gallimard : quand on achète votre livre, le libraire ne s’en rend pas compte, et hop, vous disparaissez des étalages. Mais

Le lendemain, je suis entré dans deux librairies : ah oui, on l’avait, m’a répondu le libraire à chaque fois, le nez dans sa base de données, mais on ne l’a pas recommandé. C’est ça aussi, être inconnu chez Gallimard : quand on achète votre livre, le libraire ne s’en rend pas compte, et hop, vous disparaissez des étalages. Mais  Dans le sac, tu trouveras

Dans le sac, tu trouveras  Dans le sac, tu trouveras aussi

Dans le sac, tu trouveras aussi  Mais j’imagine que tu auras d’abord regardé le plus grand des livres du sac.

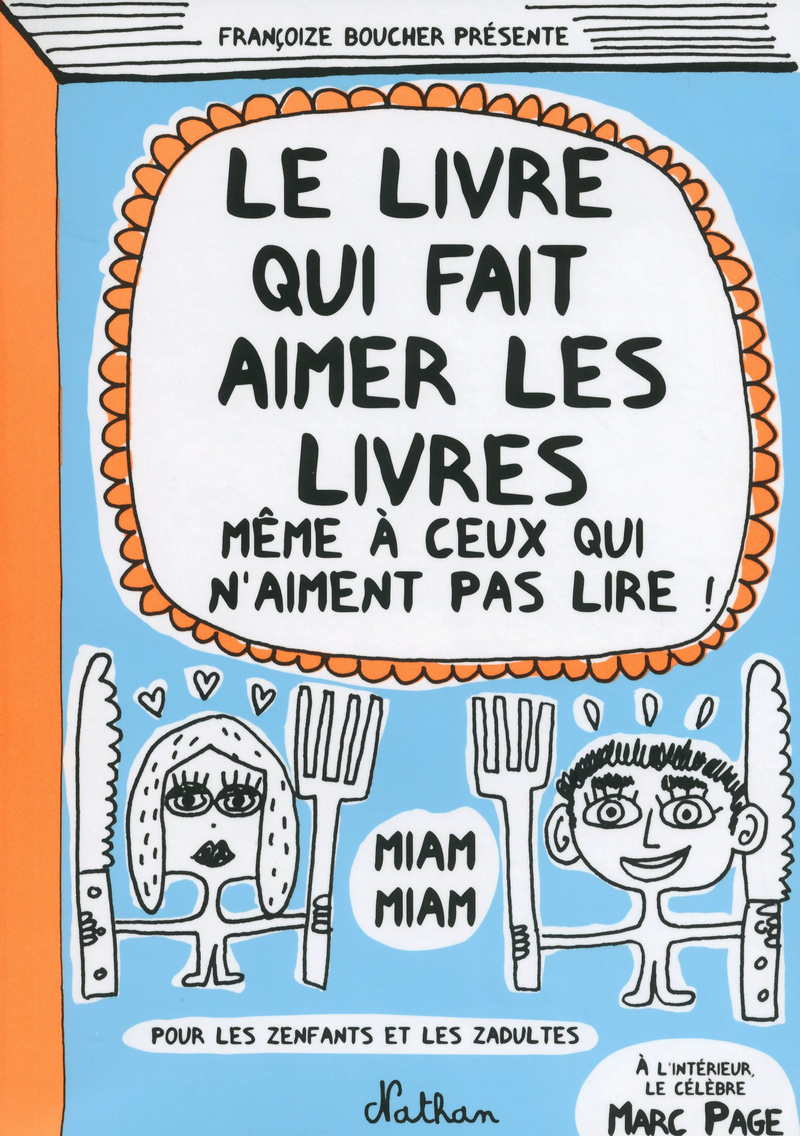

Mais j’imagine que tu auras d’abord regardé le plus grand des livres du sac.